L’ultimo degli insegnanti

Parlare di cultura sembrava quasi una forma di violenza; spingere gli studenti a ragionare addirittura un insulto. Ma Lupi resisteva. Ogni giorno si posizionava dietro la propria cattedra come se fosse una trincea da cui difendere un mondo che stava scomparendo e da cui salvare una scuola che stava collassando.

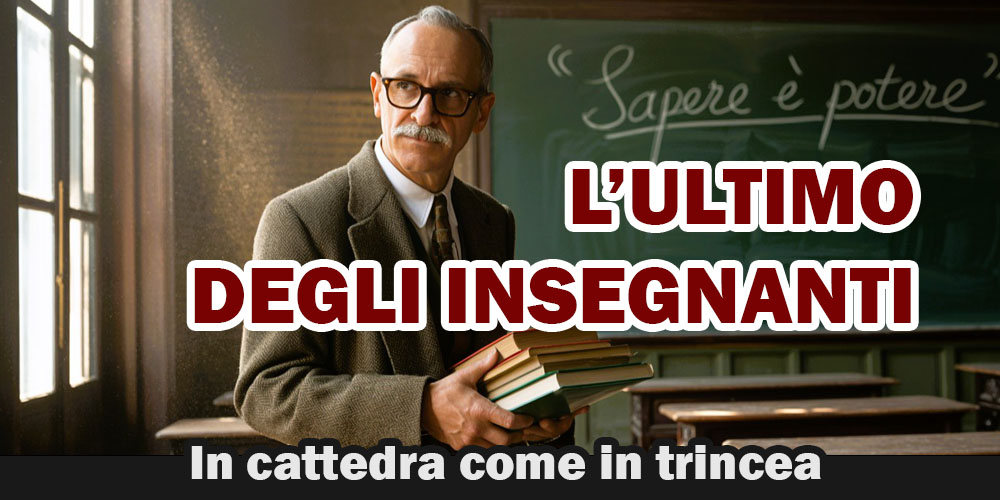

Il prof. Lupi entrò in aula con il consueto passo deciso e silenzioso. Portava sotto braccio una pila di libri rilegati con cura, ognuno segnato da appunti scritti a margine con una calligrafia minuta e appassionata. L’aula era già mezza vuota: molti studenti non si presentavano più alle sue lezioni. “Troppo difficile”, dicevano. “Troppo severo”. Gli altri insegnanti lo guardavano come si guarda un pazzo. Alcuni lo evitavano nei corridoi. Altri si limitavano a sorridergli con una punta di pena, come si fa con chi non si è arreso al tempo che cambia. «Ma a che serve tutto questo?», gli aveva chiesto una collega, la professoressa Martini, la settimana prima, mentre sorseggiava un cappuccino nella sala docenti. «Questi ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, non riempiti di Platone o derivate». «Hanno bisogno di essere svegliati, non cullati», aveva risposto Lupi, e si era rimesso a correggere un compito. La verità, che nessuno diceva ad alta voce, era che Lupi metteva i propri colleghi a disagio. Ricordava loro un tempo in cui essere insegnanti significava conoscere, guidare, scoprire insieme. Ora invece, la maggior parte dei colleghi si rifugiava dietro circolari ministeriali, didattiche fintamente inclusive, slogan emotivi ad effetto, progetti di inclusione senz’anima. Parlare di cultura sembrava quasi una forma di violenza; spingere gli studenti a ragionare addirittura un insulto. Ma Lupi resisteva. Ogni giorno si posizionava dietro la propria cattedra come se fosse una trincea da cui difendere un mondo che stava scomparendo e da cui salvare una scuola che stava collassando. “Cosa sono diventate oggi le scuole se non i sepolcri di una grandiosa ed enorme conoscenza che viene svilita, offesa e assassinata giornalmente da quegli stessi insegnanti che dovrebbero resuscitarla, difenderla, trasmetterla?!” affermò un pomeriggio il prof. Lupi durante un collegio docenti mentre metà dei colleghi nemmeno lo degnava di un minimo di attenzione, e l’altra metà lo fissava con quello sguardo in cui il disprezzo si mischiava armoniosamente allo scherno. In classe raccontava la matematica con rigore e passione, come se non stesse parlando semplicemente di numeri, ma di veri e propri esseri umani in carne ed ossa. E la fisica con lui sembrava un’avventura, un viaggio nel cuore del mondo e, nel contempo, ai confini dell’universo. A dire la verità, anche se era un insegnante temuto da molti studenti e da molte famiglie, qualche studente, durante le sue lezioni, rimaneva letterlamente a bocca aperta. Uno di loro era Clara. Seduta sempre in prima fila, occhi spalancati, prendeva appunti come se stesse ascoltando un oracolo. Un giorno gli aveva chiesto: «Perché insiste, professore? Non si accorge che nessuno vuole sapere più niente?».

Lupi aveva sorriso, posando la penna. «Perché se anche uno solo di voi scopre il gusto del sapere, allora tutto questo ha senso». Quel giorno, Clara decise che avrebbe studiato matematica all’università. E anni dopo, nonostante Lupi venisse trasferito d’ufficio per “scarso allineamento alle esigenze pedagogiche moderne”, il suo seme era riuscito a piantarsi, a crescere e a portare i propri frutti: Clara divenne una grandissima ricercatrice di matematica. Nel suo stile di ricerca si potevano scorgere sia la stranezza che la passione, sia l’ingegno che l’imprevedibilità del prof. Lupi, l’ultimo degli insegnanti.

Lo scritto è bello, e poetico, e la poesia è una delle cose che possono essere donate ai ragazzi quasi esclusivamente dalla Scuola. Dice una cosa che pensavo anche io nei miei ultimi anni di insegnamento: se riesco a “salvarne” almeno uno, il mio lavoro non è vano.