“Fa fatica, ma merita”

Troppi insegnanti hanno introiettato e diffuso nella scuola un’ideologia moralistica che infesta anche la vita collettiva, impedendo la realizzazione di una società più giusta e meglio funzionante.

Uno dei problemi insuperati della scuola italiana è l’infiltrazione ideologica che tende a modellare il giudizio degli insegnanti circa l’andamento didattico d’uno scolaro a partire dalle sue ipotetiche condizioni iniziali, dalla sua cultura d’origine, dall’ambiente familiare, dal suo status socio-economico.

Riteniamo sia un grave errore, per diverse ragioni.

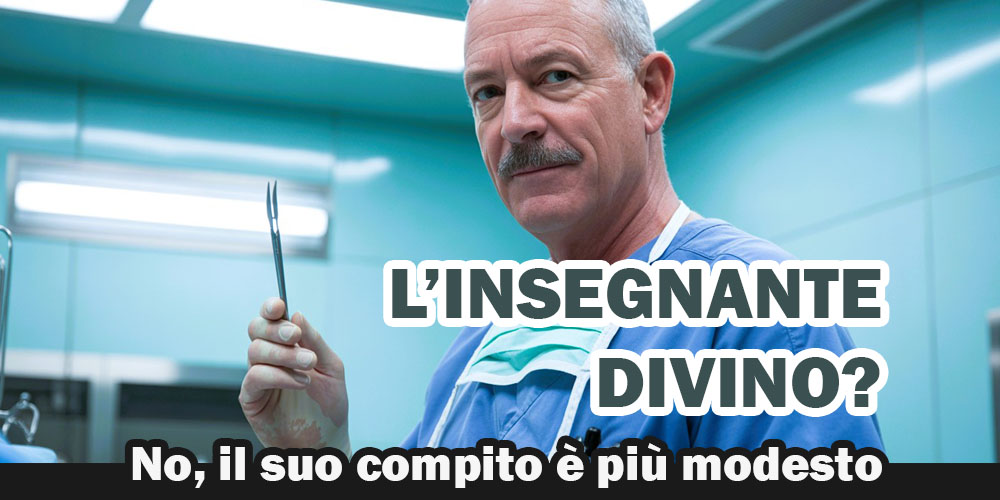

Prima di tutto è un errore che puzza di materialismo: noi insegnanti possiamo al massimo aspirare a conoscere le condizioni esteriori, economiche o sociali delle famiglie, tra l’altro scadendo sempre nel pettegolezzo, nel sentito dire, e nella mormorazione; ma in ogni caso non possiamo aspirare a conoscere i tormenti interiori, le paure, i confronti schiaccianti in famiglia, i traumi segreti, e dunque tutti gli sforzi soggettivi che lo studente affronta per superare se stesso. La grandissima parzialità di ciò che un insegnante può conoscere lo spinge inequivocabilmente verso il moralismo, verso forme di caritatevolezza sentimentalistica e cieca di fronte alla realtà: perché solo un essere divino può conoscere i costi soggettivi di qualsiasi impresa, scolastica e no. E – piaccia o non piaccia – l’insegnante non è divino, anzi spesso è portatore di umanissimo pregiudizio.

Ma la lettura “sociale” dei meriti o dei demeriti dello scolaro è un grave errore per un altro motivo almeno. È un errore di natura logica. Se l’insegnante deve gratificare il percorso, l’impegno, il riscatto dello studente, allora deve prepararsi ad eliminare ogni pretesa oggettività delle proprie valutazioni; deve scordare la possibilità di parametrare le capacità e le incapacità degli allievi, visto che i loro punti di partenza e i loro progressi restano incommensurabili tra loro.

Ci vuole poco a capire quali enormi guasti possa produrre questo modo di pensare, nella scuola e fuori dalla scuola. Se un ospedale abbisogna di un ottimo chirurgo vuole dire che è necessario un ottimo chirurgo, e non un chirurgo che è partito dal basso, o che si è impegnato molto. E se i candidati chirurghi sono due, il primo professionalmente eccellente, figlio di primari ospedalieri o professionisti benestanti, il secondo professionalmente mediocre, figlio di immigrati o di proletari che hanno fatto grandi sacrifici per lui, l’ospedale non deve avere alcun dubbio nel preferire il primo. È una legge apparentemente spietata, ma è pure il presupposto di ogni mobilità sociale.

Anche il ragionare sul merito degli scolari, dunque, deve essere un ragionare infinitamente più umile e più semplice (non abbiamo scritto “facile”, abbiamo scritto “semplice”) di quello oggi diffuso: il merito è ciò che lo studente sa o sa fare, nel confronto con ciò che gli altri sanno o sanno fare; il merito è relazionale, cioè segna il riconoscimento di una particolare capacità nel rapporto con le capacità altrui, dentro ad una collettività sana, che sappia trarre tutto il beneficio che può da quello specifico riconoscimento.

Stop al moralismo nelle scuole, allora.

Stop a un grave male sociale.

È proprio così. Dietro il rifiuto della valutazione ‘oggettiva’ da parte di molti docenti si nasconde di tutto: anche il più bieco favoritismo personale, magari semplicemente perché si conoscono i genitori dell’alunno A (questo è un caso mai confessato ma frequente) o perché i genitori sono pressanti al ricevimento, mentre l’alunno B della stessa classe viene trattato, lui sì, oggettivamente perché non si hanno rapporti di conoscenza con i genitori o questi non sono incalzanti ai colloqui. Tutto ammantato di buoni sentimenti e buoni principi, ovviamente.

Il punto di svolta, per quanto io ricordi, che ha portato al sistema attuale fu quando fu detto e stabilito (ma da chi?) che il giudizio di bocciatura non doveva dipendere dal numero e dalla gravità delle insufficienze, ma dalla valutazione dei docenti circa la “possibilità che l’alunno frequentasse con profitto l’anno scolastico successivo”: dunque non un giudizio retrospettivo dei risultati conseguiti, ma una predizione, una profezia, aperta per definizione alle più soggettive e mistiche considerazioni e per definizione irresponsabile del futuro.