Si può educare senza essere mai cresciuti?

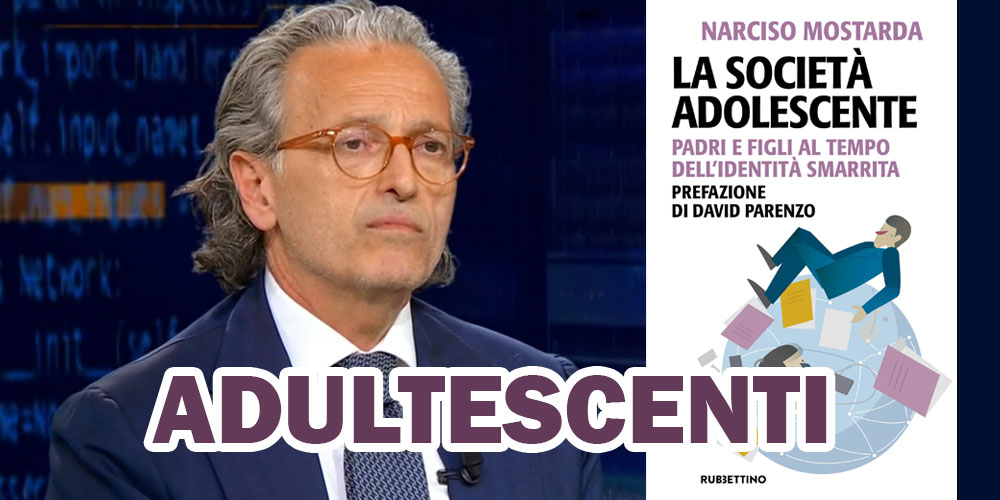

Sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori l’ultimo lavoro del neuropsichiatra infantile Narciso Mostarda, “La società adolescente: Padri e figli al tempo dell’identità smarrita”, ediz. Rubbettino 2025 – pagg. 99, costo € 13,00.

«Una società senza padri è come una psiche senza funzione paterna: caotica e infeconda, insicura, perché (de)privata dell’interdizione, e dunque della tutela offerta dal limite. Insicurezza e caos sono una miscela per la rabbia, l’aggressività, movimenti scomposti di figli che non hanno più certezze»

[Narciso Mostarda]

Il sovrano, per Hegel, è colui il quale, in una monarchia costituzionale, “mette i puntini sulle i”. In questo agile volumetto appena uscito, l’autore fa la stessa cosa -soprattutto, ma non esclusivamente- su un argomento da molti già conosciuto e ampiamente dibattuto. Cioè su quella che noi da tempo, parafrasando Pollina/Battiato, chiamiamo la Divina Adolescenza. Il contenuto di questo libro però si profila particolarmente interessante perché scritto da un importante e conosciuto neuropsichiatra infantile. Che un po’ va a interrompere, insieme ad Osvaldo Poli, Crepet e in parte Galimberti, una consolidata tendenza in senso opposto. Ci riferiamo cioè a un’ idea di educazione permissiva e spensierata che domina la nostra Scuola da diversi lustri.

Abbiamo motivo di credere che fra qualche decennio, diciamo il canonico mezzo secolo, l’argomento sarà oggetto di ancora più impegnativi e voluminosi studi storici, sociologici, antropologici ecc..

La prefazione è di David Parenzo. Personaggio che eravamo abituati a vedere agitarsi in maniera un po’ petulante e dare sulla voce agli altri in alcune trasmissioni TV. Ma stavolta abbiamo letto una sua prefazione al libro che è invece di tutto rispetto e che ci ha piacevolmente stupito.

Presentando questo suo libro, Mostarda, in riferimento ai genitori di adesso, ha rilanciato il termine adultescenti – che in realtà circolava negli USA negli anni ’80 del secolo scorso e che figurava nel nostro Zingarelli già nel 2014 – per indicare quella fascia di adulti, grosso modo compresa fra i 30 e i 40 anni, che continuano a mantenere uno stile di vita alla Peter Pan, insomma adolescenziale. E che per questa ragione si rivelano essere dei pessimi genitori. Più portati a fare gli amici dei loro figli che a nei loro confronti un significativo ruolo genitoriale.

Intermezzo ipotetico

(Inizio) Chi scrive, una decina d’anni fa circa, di adultescenti ne ha conosciuti anche di età più avanzata di quella che li definisce solitamente; e per di più, ritiene di non avere motivo di credere -viste le premesse- che essi, in questi anni trascorsi, benché invecchiati, siano nel frattempo anche cresciuti. La conclusione è che devono esserci in giro parecchi altri adultescenti, di 50 e anche di 60 anni (fine).

Argomentativamente, Narciso Mostrda prende le mosse dai danni causati alla salute mentale da disturbi psico-patologici provocati dall’iperstimolazione digitale e dall’isolamento sociale indotto dalla dipendenza dai social. Sottolinea, in seconda battuta la scomparsa, per via della crisi di un comune orizzonte comunicativo, di una Storia in quanto narrazione comunitaria condivisa,

Precisa quale terzo punto di riferimento il passaggio epocale dall’Etica all’Estetica, per cui le azioni non sono più ispirate ad un qualche dovere ma a ciò che al momento mi piace oppure mi serve.

In questa cornice, migliaia di giovani che nutrivano inizialmente brillanti aspettative, si son visti arrivare addosso il Covid, la crisi economica e le guerre. Tirati su come principini hanno così realizzato un atteggiamento di scoraggiamento verso il futuro e sono pervenuti alla mancanza di senso.

Quest’ultimo aspetto peraltro già era stato trattato da Umberto Galimberti ne “L’ospite inquietante” (2007), libro nel quale riscontrava la scoperta e la diffusione del nichilismo di cui parla Nietzsche. Cioè la sostanziale svalutazione di tutti i valori e quindi lo smarrimento di ogni riferimento.

È quindi piuttosto risibile la tesi di chi attribuisce lo spaesamento, la depressione e la confusione giovanili dentro la Scuola, alle “lezioni fontali” oppure ai “troppi compiti” o addirittura alla “competizione per i voti” se non addirittura alle stesse verifiche.

Parliamo di ragazzi che, diciamolo en passant, al sesso preferiscono il sexting.

Leggiamo:

“Adolescenti impauriti di fronte alle emozioni e capaci di lamentarsi contro la società. Ragazzi cresciuti pensando che ogni loro desiderio sarà esaudito dai loro genitori e mai dovranno vivere una punizione, come se quest’ultimo fosse un concetto superato e non parte integrante del processo di crescita. Questo malinteso senso dell’educare è alla base di molti dei problemi di oggi in ambito familiare e scolastico”

Sul banco degli imputati Mostarda mette una società complessivamente immatura e soprattutto i genitori adultescenti che ascoltano poco e capiscono anche di meno dei loro figli.

Il libro si conclude con la descrizione delle sedute di psicoterapia dello stesso Mostarda con una giovanissima paziente e infine con uno scambio di lettere fra padre e figlio: missive immaginarie ma costruite su memorie di esperienze psicoterapeutiche vere. In appendice, una sobria bibliografia di testi (fra i quali “Pinocchio”) sul rapporto padre-figlio.

Il resoconto della terapia di L., di 16 anni e lo scambio di lettere colpiscono particolarmente perché dipingono un rapporto genitore-figlio, se possibile, assai più problematico, assente e distante di come se lo ricordava chi scrive quando ancora insegnava.

Forse è per questa ragione che tante famiglie vorrebbero una erogazione di empatia nelle scuole. In questa loro ulteriore manifestazione di evitamento genitoriale trovano scandalosamente facile sponda in offerte formative che prospettano rassicuranti scenari di cura e tanto “benessere” per questi studenti così fragili e smarriti. Una sorta di “Handle with care” scolastico, insomma.

Ma -a prescindere dai danni cognitivi e anche morali di questo tipo di soluzione- il rapporto genitore-figlio non può certamente mai essere sostituito completamente dai surrogati collettivistici.

Occorre quindi – secondo Mostarda (come pure per Crepet, Galimberti e in parte anche Recalcati) che i genitori si decidano a crescere, diventando così adulti e bravi genitori. Che sappiano cioè ripetere lo stesso gesto compiuto da Ettore con il figlio, nell’Iliade. Quel gesto sul quale ha scritto un bellissimo trattato Luigi Zoja.

Ottima recensione. Concordo, penso anche io che molti tra gli stizzosi oppositori del Gessetto, di tutte le età, siano proprio degli “adultescenti”, con tutti i gravi danni che ne conseguono soprattuto quando ottengono posizioni di potere.