Il rapporto tra istruzione ed educazione

Molti rivendicano una scuola che educhi più che istruire; altri invece non scorgono il valore educativo dell’istruzione

La mia tesi è semplice: l’educazione e l’istruzione sono due concetti distinti, ma essi non sono separabili senza pagarne lo scotto. Una scuola ben fatta è una scuola che educa istruendo; una scuola che sposta le proprie attenzioni sull’educazione erodendo il tempo dedicato all’istruzione, è una scuola sbagliata e pericolosa. Questa è la mia tesi. Ora cercherò di sostenerla.

Si dice che educare è un trarre fuori. Non è però un fare emergere qualcosa di buono che è già lì pronto, un dono di natura, secondo la dannosa vulgata del bon enfant di Rousseau. Semmai educare è sottrarre il bambino, anche con fatica, alla sua naturale rozzezza, alle spinte egocentriche e distruttive che lo dilaniano fin dai primi mesi di vita. L’educazione seleziona e porta dalla potenza all’atto le buone disposizioni personali, le volge ad una qualche idea di bene. L’educazione del bambino è soprattutto prassi (cioè relazione tesa anche a correggere i comportamenti sbagliati dell’educando), ma integra presto anche gli appelli all’intelletto, le riflessioni sui principi e sui valori.

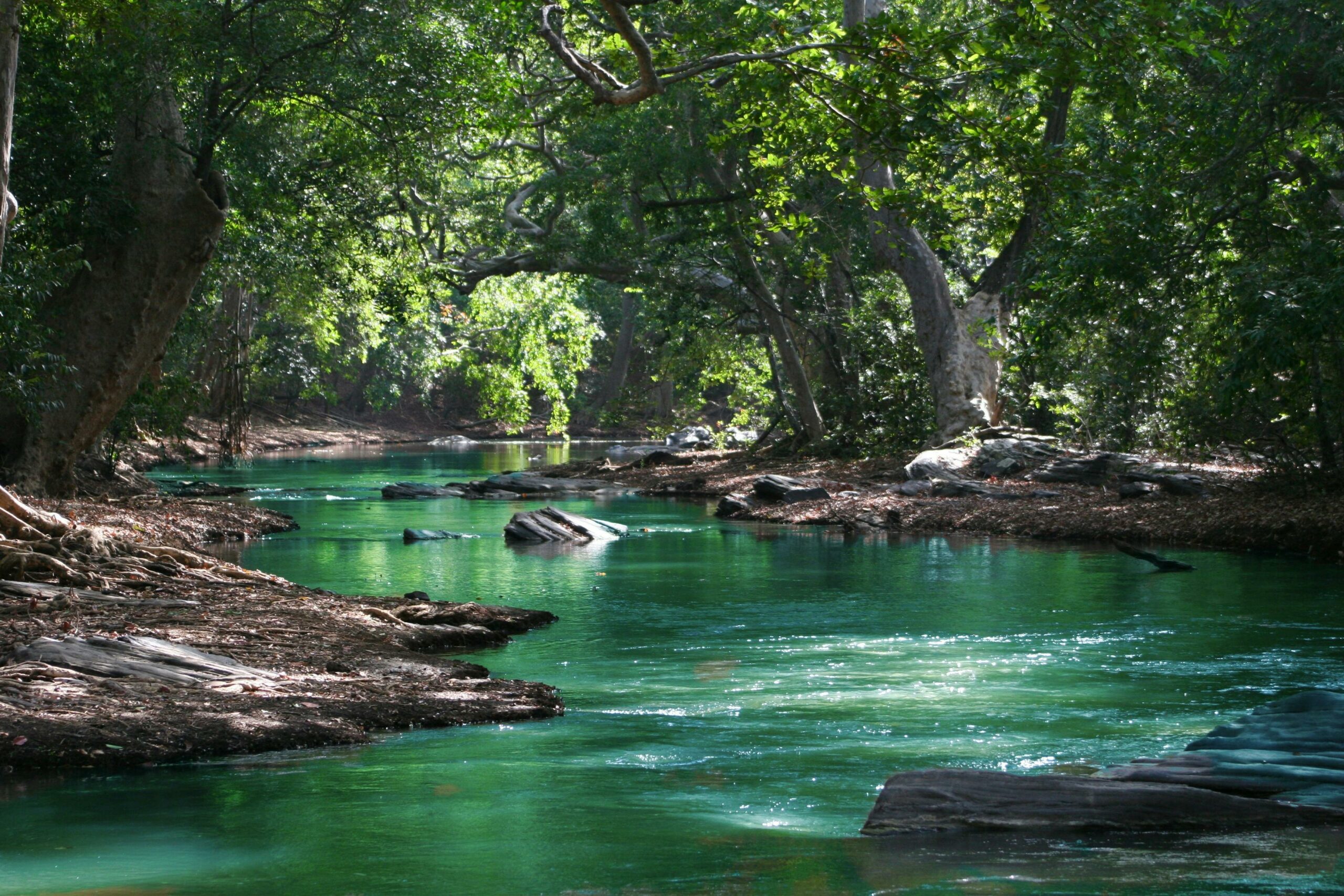

Una famiglia potrebbe decidere di preoccuparsi solo dell’educazione dei figli, senza istruirli; ma questa decisione avrebbe il fiato corto. Per perseguire un certo bene bisogna averne comprensione; e per avere comprensione di quel bene bisogna conoscerlo. Immaginiamo che quella famiglia voglia educare i figli al rispetto per l’ambiente. Ebbene, come potranno quei giovani sapere quali loro scelte e quali loro gesti sono dannosi per l’ecosistema senza conoscere che cosa è un ecosistema, senza sapere come funziona, senza conoscere che cosa nuoce ai viventi, senza conoscere la chimica, la biologia, la geologia, la natura dei prodotti e dell’energia che consumano, o gli effetti della tecnologia di cui si servono? Quei giovani, se allevati nell’ignoranza, potranno cercare di rispettare l’ambiente in due soli modi: crescendo come selvaggi nei boschi, via dalla «civiltà corruttrice», come auspicava Jean-Jacques Rousseau; oppure seguendo in modo cieco le istruzioni, gli ordini impartiti da altri, da qualcuno che dica loro come agire per il bene dell’ambiente.

I genitori hanno il diritto, ed anche il dovere, di educare i propri figli; ma tanto più ambiscono a crescere individui autonomi, liberi di operare il bene cui aspirano con consapevolezza, quanto più quei genitori devono porsi il problema della loro istruzione, con o senza l’aiuto della scuola.

E la scuola? Deve occuparsi solo di istruire? No. La scuola ha almeno due modi per promuovere l’educazione. Il primo è la concreta applicazione di alcuni principi funzionali alla sua stessa esistenza in quanto istituzione dove coabitano molti individui tra loro diversi. Sono principi «minimi». Sono le regole della convivenza, del rispetto dei ruoli, delle persone, dei fini della relazione educativa.

Il secondo modo dell’educazione nella scuola riguarda l’intelletto, e consiste nel coltivare il pensiero critico, e la verità come valore supremo. Lo sforzo di anteporre la verità porta con sé lo sforzo di ascoltare e comprendere prima di giudicare, nel rispetto dell’altro: e, poiché il primato della verità non mira ad assorbire l’opinione altrui, ma ad armonizzarsi alla verità, essa insegna il rispetto di sé.

Il sapere umano è un intreccio indissolubile di conoscenze, principi e valori che la nostra civiltà ha selezionato e promosso per millenni, passando per rovinose cadute, dispute sanguinose, guerre e rivoluzioni scientifiche, artistiche e sociali. Fino a pochi lustri addietro era dato per inteso che lo studio delle scienze, della matematica o della logica fosse anche un’efficace educazione del pensiero ad un metodo, ad un ordine; che lo studio delle arti e delle lettere fosse anche un’educazione sentimentale ed affettiva, un esercizio d’immedesimazione ed empatia; che lo studio delle lingue antiche, della storia, delle religioni fosse anche un’educazione delle nostre facoltà razionali e simboliche; che lo studio della filosofia fosse anche educazione del pensiero in quanto strumento capace di errore, di autoinganno; che lo studio del diritto fosse anche educazione del cittadino a vincere le spinte più egoistiche, belluine, antisociali; che lo studio delle lingue e delle civiltà straniere fosse anche un’educazione a superare l’ordine chiuso dei confini nazionali, dell’egocentrismo culturale; era dato per inteso che l’educazione fisica, musicale, il disegno e la calligrafia disciplinassero i rapporti tra le percezioni corporee, la mente e la realtà circostante; era dato per inteso che quasi tutte le discipline legate a un linguaggio educassero i giovani a un’espressione altrimenti grezza, informe o muta; era dato per inteso che le arti educano al bello…

Oggi le innumerevoli funzioni educative proprie delle singole discipline di studio sono taciute. Significativamente, nel 2004, alcune discipline del curricolo di studi della scuola secondaria di primo grado, già chiamate “educazioni” forse in ragione della loro componente pratico-applicativa, hanno mutato nome: l’«educazione musicale» è diventata «musica»; l’«educazione artistica» è diventata «arte e immagine»; e «l’educazione tecnica» è diventata «tecnologia». Poi l’«educazione fisica» è diventata «scienze motorie e sportive». Se ne riporta l’impressione che si voglia occultare il carattere intrinsecamente educativo che è proprio delle materie scolastiche tradizionalmente intese: della cultura.

Lo studio metodico della realtà osservata attraverso lo sguardo particolare delle singole discipline è sì istruzione, ma è altresì educazione intellettuale che fa uscire lo scolaro da quello stato di soggezione in cui versa allorquando fa propri valori e principi limitandosi ad assorbirli, senza averli capiti davvero, senza averne approfondito il senso, la genesi e la storia.

Eppure vince la compulsione a inventare “educazioni” d’ogni risma sottraendo ore alle discipline. (L’insegnante-guru Enrico Galiano, eccitato da tutto ciò, giunge a chiedere che il nostro dicastero si chiami “ministero dell’educazione”, anziché dell’istruzione. Mi domando se Galiano sappia che durante il fascismo il suo nome era proprio “ministero dell’educazione nazionale”). Le educazioni rincorrono l’attualità, l’agenda dei mass-media; sono «necessarie – dicono i guru – perché siamo davvero all’ultima spiaggia…». Per il personale esterno che viene a scuola ad «educare» gli studenti nessuno solleva problemi di metodologia didattica. Va tutto bene: anche tre ore di prediche monocordi, senza dialogo. Si va dall’educazione alla «cittadinanza attiva», all’«educazione alla corretta idratazione corporea». Nei corsi di formazione per i docenti le discipline particolari sono citate con sufficienza; avanza addirittura l’ipotesi scellerata del superamento della loro distinzione, quasi questa fosse un intralcio alla «vera educazione». Ma superare la distinzione tra discipline significa fare precisamente ciò che la pedagogia rimprovera a torto alla scuola, cioè trascurare il processo argomentativo, ridurre la scienza ai suoi semplici risultati per affrettarsi verso la loro applicazione – in una parola: rinunciare al pensiero critico.

Questo insopportabile «educazionismo» anticulturale viene da lontano, non è affatto cosa recente. Dobbiamo risalire al puerocentrismo e all’odio di Rousseau verso i libri; i suoi eredi furono numerosi soprattutto nel Novecento, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Lì, nel 1918, furono pubblicati i Principi cardine dell’educazione secondaria che costituirono, sulla base degli scritti di Dewey e di Kilpatrick, l’atto fondativo del progressismo pedagogico contemporaneo. La sua influenza fu ed è enorme. Crebbe rapidamente il peso dei pedagogisti. Si cominciò a dire che le scuole dovevano desumere i loro obiettivi «dalle attività di vita degli adulti nella società» e da ciò discendeva – per esempio – che gli studi pre-universitari dovessero tener conto degli «attuali bisogni» e delle «responsabilità future delle ragazze», destinate a fare le massaie. Insomma, le scuole aprirono la porta all’urgenza ideologica di cambiare la società attraverso l’educazione; o, peggio ancora, di adattare lo studente alla società così com’è. Cominciarono ad espellere l’esercizio argomentativo e la teoria fine a se stessa.

Quella fu la perversione da cui discende l’attuale furia demolitrice dei fanatici di un sistema educativo totale. Essi non riescono a capire che la scuola è laica, cioè non deve promuovere valori, principi, pratiche e regole di vita in forma dogmatica, perché la maggioranza li ha fatti propri… nemmeno se condividiamo quei valori! La scuola deve invece mettere gli allievi nella condizione di studiare la realtà (materiale ed immateriale) attraverso la lente delle varie discipline, che avvicinano e rappresentano il mondo secondo la loro particolare prospettiva. Se quello studio è ben fatto, allora ogni studente presto o tardi sceglierà da sé i propri principi e valori. Questa autonomia critica è il meglio che la scuola possa fare.

Al contrario, le «educazioni» ora di moda tendono a svuotarsi di contenuti teorici per riempirsi di moralismo. Così l’azione malfondata dal punto di vista teorico induce l’abitudine ad un fare acritico, ovvero meno consapevole di ciò che è operato; e ciò che, per mera abitudine, è operato in modo acritico conduce quasi sempre alla formazione di un carattere gregario; e tanti caratteri gregari fanno una società disorientata…

Durante la Rivoluzione francese si aprì un fertile dibattito sugli scopi della scuola pubblica. Il marchese di Condorcet prese una posizione netta contro coloro (come Lepeletier) che sostenevano l’idea di una scuola che formasse un «uomo nuovo», cioè un rivoluzionario fatto e finito, «pronto uso», per così dire. Pur avendo preso parte alla Rivoluzione, Condorcet coltivava un’idea diversa di scuola. Leggiamo:

“[…] l’educazione […] abbraccia tutte le opinioni politiche, morali o religiose. La libertà di queste opinioni non sarebbe che illusoria, se la società si impadronisse delle nascenti generazioni per imporre loro ciò che devono credere. Colui che, entrando nella società, vi porta le opinioni che la sua educazione gli ha dato, non è più un uomo libero; egli è lo schiavo dei suoi maestri, e le sue catene sono tanto più difficili da spezzare in quanto egli non si considera incatenato, e crede di obbedire alla propria ragione quando, invece, non fa che sottomettersi a quella di un altro”.

Condorcet scriveva ancora, a proposito della Costituzione rivoluzionaria:

“Si è detto che l’insegnamento della costituzione di ogni paese deve far parte dell’istruzione nazionale. Questo è vero […] Ma se si intende che bisogna insegnarla come una dottrina conforme ai principi della ragione universale, o suscitare nei suoi confronti un cieco entusiasmo che rende i cittadini incapaci di giudicarla; se si dice loro: Ecco ciò che voi dovete adorare e credere, allora è una specie di religione che si vuole creare; è una catena che si prepara agli spiriti e si vìola la libertà nei suoi diritti, i più sacri, sotto il pretesto di insegnare a sceglierla”

Potremmo chiederci: siamo davvero sicuri che la cultura educa gli animi, oltre ad istruire le menti? Ho già detto che le due cose – a scuola – si devono tenere, ma non coincidono. Riflettiamo: l’essere umano è libero. Dunque potrebbe anche darsi il caso di uno studente assassino dotato di ottime conoscenze filologiche e matematiche, giacché la scuola non è l’unico attore sul palcoscenico: ci sono i genitori, fin dalle prime ore di vita; c’è la società; ci sono i mass media; ci sono gli amici etc.; ecco perché non avremo mai garanzia di un «uomo buono», o di un «uomo nuovo». Qualcuno crede davvero che 6 o 8 ore di «educazione alla pace» o «all’affettività» possano frenare le eventuali pulsioni omicidiali di un giovane? Io no. Però noi insegnanti possiamo aspirare a istruire un uomo che sappia pensare, anche se sbaglierà comunque. È già molto. L’alternativa è questa: inebriarci all’idea di una scuola che promuova obbedienza; sperare pazzamente di mantenere il controllo su ciò che accadrà attraverso l’imposizione dei nostri valori. Scrive Hanna Arendt:

Caratteristica dell’uomo è che le nuove generazioni crescano in un mondo vecchio; e dunque, preparare una generazione nuova per un mondo nuovo indica solo il desiderio di strappare dalle mani dei nuovi arrivati l’occasione di farsi un «proprio» nuovo mondo.

E poi… siamo sicuri che l’indottrinamento dia i frutti sperati?

Ho pochi dubbi. Mentre l’indottrinamento alimenta nello scolaro la smania di stare dalla parte di coloro che un giorno decideranno cosa è bene e cosa è male, lo studio guidato dei grandi autori e pensatori come Aristotele, Dante, Shakespeare, Galileo, Newton o Darwin lo fa sentire piccìno. Lo rende cauto al sol pensiero di liquidare sbrigativamente le loro idee sul bello, sul bene, sulla verità, sulla giustizia o sulla natura. Pure lo studente più riottoso, di fronte alla bellezza, alla profondità, alla facondia ed alla potenza argomentativa, stenta ad alzare la cresta come uno che abbia capito tutto della vita. Vede all’opera il sistema dei premi e dei castighi ultraterreni derivanti dai vizi e dalle virtù praticate in vita; intuisce lo struggimento d’amore; si specchia nel dolore altrui; esamina i versi che lamentano l’inesorabile scorrere del tempo; avvicina i dubbi e le lotte interiori di chi si batte contro il potere corrotto; attraversa i secoli, i pregiudizi, i cambi di paradigma, di modello, di metodo, le trasformazioni della lingua, delle forme artistiche, dei canoni e dei generi… Insomma, lo studio è per lo scolaro un confronto con un’alterità profonda, abissale, rivelatrice. E a quel confronto egli non riesce a sottrarsi, perché gli pone i grandi problemi che già covano dentro di lui. Ma ne uscirà arricchito come persona, ne uscirà più libero.

Crescendo, dovrà per tutta la vita risolvere i propri problemi particolari, della propria epoca; e non i problemi vaghi cui mira un’educazione fondata sui precetti. È dunque assurdo – soprattutto nella cosiddetta società della conoscenza – sperare che la saggezza dello scolaro possa svilupparsi a prescindere dal sapere. È il sapere che dà significato alle cose che lo circondano. La cultura non è qualcosa di aggiuntivo o spurio, ma è sostanza reale delle relazioni umane. È il senso stesso di milioni di esperienze altrimenti vuote.

Se vogliamo dubitare di tutto ciò possiamo farlo. Possiamo affidarci all’«educazionismo». Ma quest’ideologia porterà con sé un’età buia, dove il singolo con le sue peculiarità (che non sono certamente quelle psicometriche delle certificazioni sanitarie che inondano le scuole) sarà sacrificato alla «volontà generale», come in un grande alveare. O in un formicaio.